News & Views

[유청의 영화 속으로] “책에 魂을 담다”...기쿠치 노부요시 다큐 ‘책 종이 가위’

가을은 독서의 계절이라고 누가 말했나. 까마득 아련하다. 지하철에서는 온통 거북목으로 스마트폰 삼매경이다. 1년 동안 책을 한 권도 읽지 않은 사람이 많다. 2021년 문화체육관광부가 실시한 국민독서실태조사에 따르면, 만 19세 이상 성인 2명 중 1명은 1년간 책(종이책·전자책 포함) 한 권도 읽지 않았다. 그럼에도 불구하고…책은 죽기를 각오하고 계속 출판된다. 그래서 이 좋은 가을, 독서의 계절은 아니더라도 ‘책의 사람’을 만나볼까 한다.

종이책은 죽었다, 라는 말은 출판계 쪽에서 많이 나온다. 자조와 한숨 섞인 이 말은 맞다. 하지만 틀리기도 하다. 대형서점에 가면 여전히 바닥에 철퍼덕 앉아 몇 시간이고 책을 보는 이들이 있다. 이들 어깨를 툭 치며 권하고 싶은 다큐멘터리가 13일 개봉한 ‘책 종이 가위’다.

제목부터 미소가 슬몃 나오지 않는가. 아날로그적이고 수공업적인 순한 기운이 물씬 느껴지지 않는가.

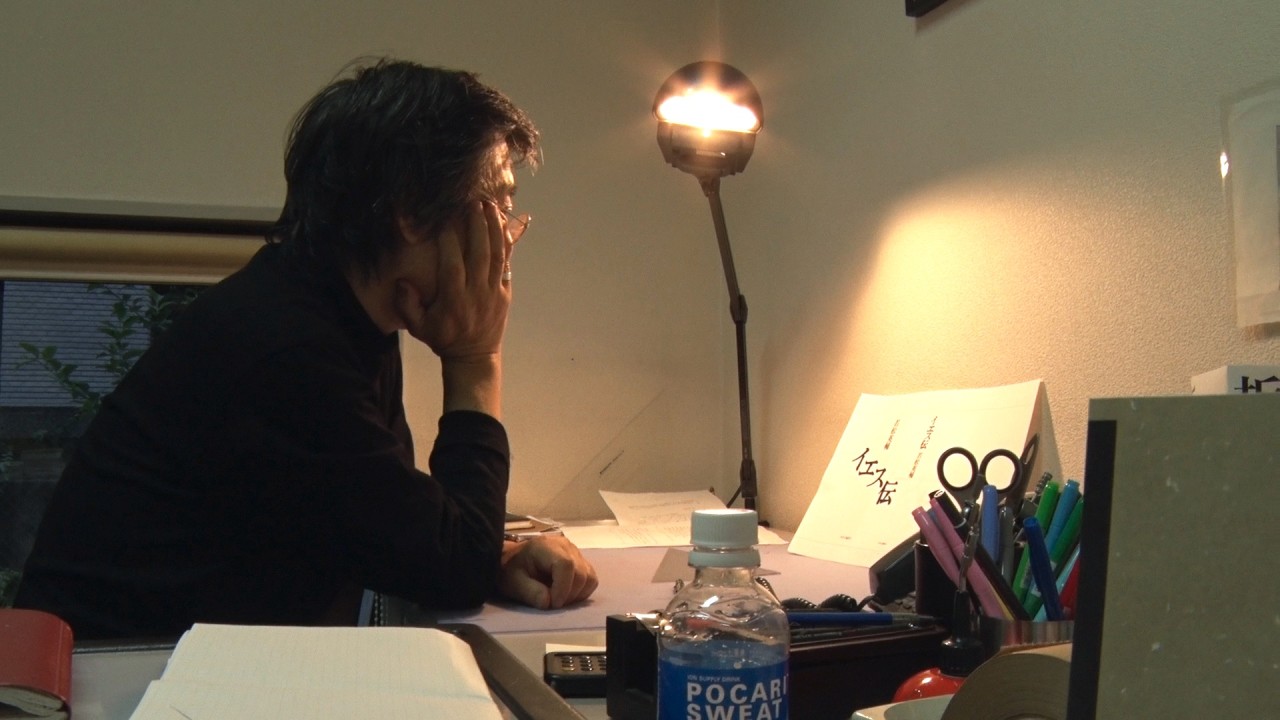

이 영화는 책을 만드는 일본 장인을 가까이서 동행하며 기록한 다큐멘터리다. 렌즈 초점이 멎은 인물은 일본 출판계가 존경하는 북디자이너 기쿠치 노부요시다. 30년 가까이 1만5000권 넘는 책의 표지를 오로지 손으로 만들어온 그야말로 ‘장인’이다. 장인 문화를 존중하고 존경하는 일본다운 다큐다.

노부요시를 만나기 전 잠시 책을 만드는 과정을 간단히 소개한다. 일단 책의 원재료인 글이 있어야 한다. 저자가 쓴 원고가 출판사에 넘겨지면 책 내부를 편집하는 디자이너가 책의 골격을 정하고 글자체, 폰트(글자크기) 등을 정해 본문을 앉힌다. 필자 교정, 전문가 교정 등 본문이 완벽하게 준비되는 동안 교정본이 표지 디자이너에게 넘겨진다. 표지는 그 책의 숨이다. 책에 쓰여진 글들을 단숨에 알게 하고 그 숨결을 아티스틱하게 전한다. 노부요시는 이 단계를 맡는다.

이 모든 과정이 디지털화되고 인디자인 프로그램으로 손쉽게 클릭으로 끝나는 시대, 노부요시는 그 흐름과 상관없이 느리다.

그가 책표지를 만드는 과정은 책을 읽는 것에서부터 시작한다. 다 읽지는 않는다. 너무 스펙트럼이 넓어지기 때문이다. 본문 중 핵심구절을 정독한다. 특히 서문이나 편집자의 글, 그리고 책 광고용이라 할 수 있는 띠지 문안 등을 찬찬히 읽는다. 그 과정에서 편집자와 저자 글 간의 균형을 찾는다.

그 다음은 본격적인 작업 시작. 노부요시는 모든 것을 한땀 한땀 직접 손으로 한다. 걸맞는 글자체를 고르고 폰트를 정하면 흰 종이에 프린트해서 한 자씩 오려 붙여 본다. 표지는 앞표지만 있는 것이 아니다. 책의 기둥에도 커버와 같은 글씨체가 들어간다. 표지는 넓지만 기둥은 좁다. 거기에도 어울리는 글자체를 골라야 한다.

표지종이를 고르는 과정은 까다롭다. 눈으로만 보는 것이 아니라 얼굴에도 대어 문질러 본다. 질감을 예민하게 체크하는 것이다. 때로는 구겨도 본다. 다큐에서 노부요시가 고른 표지종이는 먹색이다. 그 위에 후보에 오른 글자들을 잘라 붙여 본다. 됐다, 싶으면 컬러차트를 좌르륵 펼쳐 일일이 대보며 표지색과 가장 어울리는 글자색을 고른다.

결정된 표지디자인은 책 본문과 함께 인쇄소로 넘겨진다. 여기서 배반의 장미가 꽃필 수 있다. 수작업 도안 때는 선명하던 색이나 글자가 책을 다량으로 뽑아내는 인쇄기에 들어가면서 달라질 수 있다. 북디자이너가 인쇄소에 지켜서 있는 이유다. 노부요시는 지금은 거의 쓰지 않는 루뻬(필름 상태 확인용 확대경)로 확대해 색과 체의 조합을 본다. 인쇄소 직원들은 노부요시의 지적대로 일일이 색보정을 해준다. 그렇게 컨펌이 나면 비로소 인쇄가 돌아가고 이어 표지와 합체 제본된 책이 나온다.

작업실을 중심으로 촬영된 다큐에는 그의 섬세한 수작업만큼이나 고요한 그의 성품이 드러난다. 가끔 경쾌한 음악을 이끌고 고양이가 등장하기도 하고, 노부요시 시대의 탐정이었을 콜롬보가 입었음직한(그보다는 새거다) 코트를 입고 걸어가는 허허한 그의 뒷모습도 보인다. 자신의 얼굴을 향해 사정없이 달겨드는 카메라를 보며 노부요시는 겸연쩍게 웃는다. "카메라가 쳐다보니 내가 마치 길거리 점쟁이가 된 것 같다."

다큐는 마치 책에 중간표지를 넣듯, 각각의 표제를 단 7개의 장으로 연결되어 있다. 진열하다-자로 재다-연결하다-찾다-묶다-만지다, 그리고 마지막 일곱 번째 장 ‘놓아주다’이다.

북디자이너로 1만5000여 권을 만들면서 그가 가장 경계해 왔던 것은 자기모방에 빠지는 일이었다. 1만5000번의 몇천 배가 되는 고민을 해왔을 터다. 다큐 후반부에 이르러 그는 자신을 놓아 버린다. 자신이 텅 비었다고도 말한다. 책이 마음을 채워준다지만 자신은 북디자인을 할수록 마음이 비어간다고 말한다.

알듯 모를듯하다. 어느 경지에 오르면 있음과 없음, 앎과 모름의 경계가 없어지나 싶다. 아니면 책에 자신의 온 삶을 갈아넣어 정작 자신은 아무것도 없이 비어버린 걸까.

19세에 북디자인에 매료된 그는 명문 미술대를 중퇴하고 상업디자인 현장에서 12년간 종사했다. 31세에 전업 북 디자이너가 되어 이후 30여 년을 오로지 책에 매달렸다. 그리고 다큐가 완성된 3년 후 2022년 3월 79세로 세상을 떠났다.

알듯 모를듯하다. 어느 경지에 오르면 있음과 없음, 앎과 모름의 경계가 없어지나 싶다. 아니면 책에 자신의 온 삶을 갈아넣어 정작 자신은 아무것도 없이 비어버린 걸까. 그는 다큐가 상영된 3년 후 2022년 3월 세상을 떠났다.

사람은 책을 만들고 책은 사람을 만든다. 대형 서점에 크게 쓰여있는 유명한 문구다. 이번에만 덧붙인다-그리고 북디자이너는 사람의 책을 만든다.

행여 지금 사는 리듬이 빠르다면, 알 수 없는 조급함과 초조함이 있다면, 노부요시에게 93분을 할애해 보기 바란다. 천천히 느리게 가도 괜찮다. /유청 영화칼럼니스트